前回に続き、教室で皆さまが作って下さった作品の中で赤を使ったものを紹介します。

今回は、天使(エンジェル)、鐘(ベル)などのクリスマスモチーフ、そして、Toile de Jouy(トワル・ド・ジュイ)を使ったカルトナージュなどをまとめています。

まずは、赤い柄の生地を使ったお2人の作品。天使や女神の絵が効果的に使われています。布の絵柄が立体的に描かれ、彫刻やレリーフを思わせますものもありますね。(上段右と下段真ん中)

<芸術作品と天使たち>

彫刻、絵画などの芸術作品のモチーフとして、また、教会やお城など建築物の装飾に使われてきた、神の使いの天使たち。

天使が対になって何かを捧げ持っているという構図も多いですね。

彫刻や装飾だけでなく、絵画にも無数に登場します。「受胎告知」はキリスト教美術の中でも多くの画家たちが描いたテーマですが、マリアに「神の子」を身ごもったことを伝えているのは、大天使ガブリエル。

レオナルド・ダ・ヴィンチの受胎告知(1472)。聖書を読んでいるマリアとユリの花を携えた大天使ガブリエル。画像から美術館のページが開きます。※1

ボッティチェッリの受胎告知(1489-1490)

フラ・アンジェリコの受胎告知(1432)。サンマルコ修道院のフレスコ画(上)とコルトーナ司教区美術館(Museum of the Diocese of Cortona)の祭壇画(下)。

ちなみに受胎告知の日は3月25日だそうです。

さて、作品紹介に戻りましょう。

下の画像はK様の受講作品。普段はお好きなブルー系や茶系が多い中、赤や臙脂(えんじ)色の作品も素敵です。

左上のアイテムは「バケツ型の器」という美しくない名前の課題ですが、天使やロカイユ文様が入ることで、「豊穣の籠」とか「エンジェルバケット」とか、そんな雰囲気に仕上がっています。

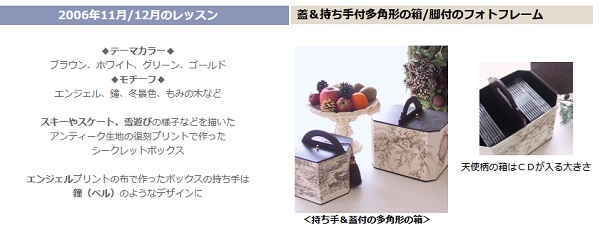

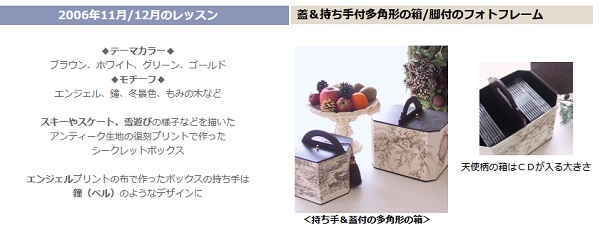

右上は「持ち手付多角形の箱」という課題(命名センスがなくてすみません…)。

課題サンプルは2006年のクリスマスシーズンに合わせて作ったもの。持ち手のデザインは、天使柄の布に合わせて鐘(ベル)をイメージしています。(下:メインサイトより)

リボン付きの「アーチ形の縦型ソーイング」のサンプルはこちらで紹介しています。

冬の夜長と光のお話-ランプシェード1

<ベル(鐘)のモチーフ、キャンドルのような筒形の箱>

クリスマスのベル(鐘)といえば、誰もが口ずさめる「ジングルベル」の曲。

前回紹介したコラージュのNさんのシェル型トランクはクリスマスにぴったり。

クリスマスモチーフが複数入った生地のどこを使うか迷っておられましたが、ベル(鐘)の絵柄で正解でしたね。今年もご家族で楽しいクリスマスをお過ごしください☆

上のシェル型トランクの横は「筒形ボックス(リボンくるりの箱)」。赤い筒形BOXは閉じるとキャンドルのようです。

カルトナージュの筒形の箱の課題はA,B,C,D,E…と複数ある中、こちらは比較的簡単なもので、ちょっとした仕掛けがある面白い課題です。

構造が違う筒形ボックスのBとC。赤をアクセントに仕上げてくださったお2人の作品です。

<天使柄、星の形、赤い実、Toile de Jouy(トワル・ド・ジュイ)>

天使やToile de Jouy(トワル・ド・ジュイ)、赤い色や光沢のある白地を使った皆様の作品画像のコラージュ。数年越しで作りかけになっていたものをアナログでまとめましたが、入りきらない作品も多く…。 今の時代、AIに作ってもらった方が早そうです(涙)。

星の形の箱と苺のコサージュの丸箱。内側はまた別の機会に・・・。

Kさんのイニシャルモノグラムの手帳は、エンボスの課題受講後に制作された創作作品。いつも美しいイニシャルを文房具や箱にほどこしておられ、今やエンボスのプロ!

Toile de Jouy(トワル・ド・ジュイ)を使った楕円のスタンドはMさんの作品です。柄の入れ方や内部の生地合わせなど、とてもよく考えられています。

横の絵柄はもしかしたら七面鳥?(クジャクやホロホロ鳥ではないようです)

今の時期、連想するのはローストターキー。

スタッフィングを詰めて、数時間かけてオーブンで焼いて・・・と、20年以上前に作ってみたことがありますが、若くて根気があったんだなあ、と遠い目に…。今はシンプルで簡単で美味しいものが一番です。

<魔除け、厄除けの赤い色>

炎や太陽などエネルギーを連想させ、魔除け、厄除けにも使われる赤い色。国旗で一番多く使われているのも赤い色だそうです。

暖かさと強さと感じる赤い色。花柄を組み合わせた作品など、紹介したい画像がまだまだありますが、今回はクリスマスシーズンにちなんだものやToile de Jouy(トワル・ド・ジュイ)を中心に。

コロナ禍の今年は例年とは違ったクリスマスシーズンで、なんとなく心も沈みがちですが、皆様の赤い作品をまとめることで、元気をもらえたような気がします。

次回は2017年から2019年に紹介するつもりだったカルトナージュのクリスマスツリーを紹介します。

※1 以前は写真撮影禁止が多かったイタリアの美術館ですが、2014年以降はフラッシュ無しで撮影可のところが多くなりました。

.gif)

.gif)

配色やアクセサリーにセンスが光る「パスケース」。「外出先で落としました・・・(涙)」というアクシデントの後、無事に戻ってきたというラッキーアイテム。刺繍のグリーンの大きめサイズも素敵です。

配色やアクセサリーにセンスが光る「パスケース」。「外出先で落としました・・・(涙)」というアクシデントの後、無事に戻ってきたというラッキーアイテム。刺繍のグリーンの大きめサイズも素敵です。

.gif)