朝、窓を開けて、ほのかに漂ってくる金木犀の香りを感じたのは9月30日のことでした。

どこから流れてくるのでしょう。

公園や住宅街などあちこちの金木犀の花が一斉に開花したのでしょうか。

香りは日増しに強くなって、ほぼ1週間、甘く芳しい香りに包まれて過ごしています。

今年は出来るだけ外の風を入れながら過ごしているせいか、鳥の声や虫の声、雨が降る前の湿った風のにおいなどに敏感になっている気がします。

下の画像は2017年に撮った金木犀。このページで作品と一緒にこちらの続きを紹介しようと準備しておきながら、3年間放置していたもの。

今年も忘れてしまいそうだったけれど、金木犀の香りが思い出させてくれました。

まだ香りが消えないうちに、まずは数枚掲載し、時間のある時に加筆していくつもりです。(2020/10/6)

———-以下、追加記事です(2020/10/27)———-

この金木犀の写真を撮ったのは、東京都小金井市にある「江戸東京たてもの園」。

「江戸東京博物館」の分館として作られた施設で、文化的価値のある歴史的建造物が7ヘクタールもの広い敷地に移築され、見学することができる野外博物館です。

→たてもの園の概要や詳細

→園内マップ

ビジターセンターの両脇にあるのが写真の金木犀。

写真だとちょっとわかりにくいのですが、かなり大きな木です。

金木犀があるとは知らず、見たい建物があってたまたま2017年10月に訪れたのですが、ちょうど香りが広がっている時で幸せな気分になりました。

せっかくなので、2017年のアルバムファイルから「江戸東京たてもの園」の様子など少し紹介しましょう。

柿の実も色づき始めた頃で、向こう側に見えるのは古い建築物。実際に使われていたものなので、タイムスリップした気分が味わえます

園内は3つのゾーンに分かれていて、江戸時代の民家や政治家や建築家の自邸、明治、大正、昭和にかけての建物、珍しい看板建築などが移築され、屋外を歩くだけでなく中に入って見学できます。

内部のディスプレイもレトロで、1つ1つじっくり見るのが楽しい。

<江戸東京たてもの園と『千と千尋の神隠し』>

「江戸東京たてもの園」には『千と千尋の神隠し』のモデルになった(制作の際の参考にした)といわれる建物や意匠、造作が複数あります。昭和初期に建てられ、足立区千住にあった銭湯「子宝湯(こだからゆ)」もその1つ。下の写真の正面の建物です。

屋根の妻部分は、唐破風(からはふ)のデザイン。もともとお城や神社仏閣に使われていた日本の建築意匠ですが、時代とともに料理屋さんや銭湯などにも用いられるようになったそうです。

お風呂場では、見学の子供たちが楽しそうに浴槽内に入ったりしていましたが、ちょうど、誰もいなくなったときに撮った画像がこちら↓。壁面には、富士山や松、青空と湖(海?)が描かれ、なんだか『テルマエ・ロマエ』を思い出します。

下の『千と千尋の神隠し』の1シーンと比べると、カオナシの横の壁と背景の角度が似ていますね。

※スタジオジブリは2020年9月、HP上でジブリ作品の静止画像の公開をスタートしました。著作権については「常識の範囲でご自由にお使いください」とのことなので、引用させていただきました。いろいろなシーンの静止画があって、また映画が見たくなってきます→スタジオジブリHP「千と千尋の神隠し」静止画

そして、『千と千尋の神隠し』関係で見逃せないのが、神田須田町にあった文具店「武居三省堂」の壁一面の引き出し。

引き出しの箱は桐のようですが、長年使いこまれた味わいが感じられます。

『千と千尋の神隠し』の中で、ボイラー室で釜爺(かまじい)が6本の手を使って引き出しから薬草を取り出すのは印象的なシーンでした。この静止画↓の右下に引き出しが見えています。

薬草といえば、古くから漢方の材料を入れる家具には百味箪笥(ひゃくみだんす)と呼ばれる薬だんすがあって、見たことがある方もおられるのではないでしょうか。富山県の薬種商の館 金岡亭でも壁面に薬箪笥が並べられている様子を見学することができるようです。

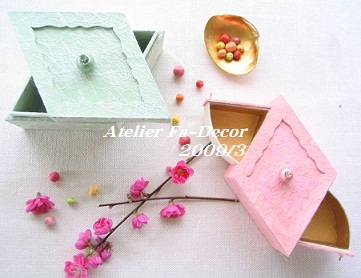

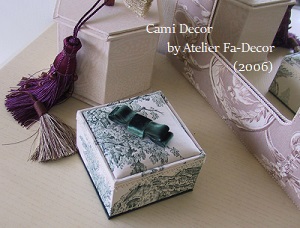

余談ですが、引き出しが整然と並んでいる道具や家具にはちょっと憧れがあります。私もずいぶん前にタッセルトランクなどで作りましたが、今は根気が続くかどうか…。※『カルトナーBook(2009年マリア書房発刊)』に掲載。引き出しを開けた時の画像はこちらから

先の「武居三省堂」はもともとは書道用品を扱う卸として明治初期に創業し、その後小売りの文具店になったそうで、下の画像は引き出しの反対側の収納棚。間口が狭い建物ですが、両面ともすべて収納になっている上、よく見ると天井にも棚がしつらえてあり無駄がなく機能的。多くの商品を扱いながらも雑多な感じにならないよう、直線デザインが効果的に使われているなあと感じます。

さて、ここで作品の写真を1枚。三省堂さんからの流れで和風の文房具がテーマ。15年以上前に作った古い作品画像です。

2004年撮影の写真。ポストカード用の「ミニ掛け軸」の下に「筆箱、ペン立て、飾り箱」など直線の四角い箱をあしらい、小さな和のスペースを演出しています。

ミニ作品展を開いたのが古民家を利用した建物だったということもあって、当時は和がテーマの作品を結構作りました。

古い時代の丁寧な暮らしにあこがれて作った「裂地帖」には上の箱のブルーや藍色の縞の生地も入っています。

金木犀の香りで始まった10月でしたが、もう木の葉が色づく頃となりました。

今年は世界的に大変な状況が続き、不安になることも多いですが、自分に出来ることをして乗り切るしかないですね。

皆さま、どうかよく食べ、よく寝て、暖かくして、身体を大切にお過ごしください。(2020年10月)

折本の裂地帖と収納箱-七夕によせて

金木犀の香りによせて-オリエンタルな材料の古い作品

.gif)

2.gif)