少しずつ春めいてきて、ツイードやモフモフのファーなどの暖かな材料とはしばらくサヨナラです。(ステイホームのこの冬はほとんど使わなかったけれど)

週末は気温が上がり、花粉も増えるとか。皆さま、お大事にお過ごしください。

未掲載のハートの作品を2月中にいくつか載せたいと思って、前に撮った写真を見ていたら、昨年夏に見たNetflixのドラマ「愛の不時着」を思い出しました。その理由はこの箱の構造のため…

画像など追加していきます。

少しずつ春めいてきて、ツイードやモフモフのファーなどの暖かな材料とはしばらくサヨナラです。(ステイホームのこの冬はほとんど使わなかったけれど)

週末は気温が上がり、花粉も増えるとか。皆さま、お大事にお過ごしください。

未掲載のハートの作品を2月中にいくつか載せたいと思って、前に撮った写真を見ていたら、昨年夏に見たNetflixのドラマ「愛の不時着」を思い出しました。その理由はこの箱の構造のため…

画像など追加していきます。

2006年頃から毎年2月にはハートがテーマの作品を作ってきました。レッスン課題になっているものもあれば、箱の中でお蔵入りになっているものも。

ホームページに掲載していないものが半分以上あるので、今年は5つほど載せようと思っていたのに、もう2月半ば。

関東では梅も開花し寒さが緩みましたが、北海道や東北、北陸では寒波で雪と氷の寒さが戻ってきているようです。皆様、暖かくしてお大事にお過ごしください。

写真や別のハートの画像など追加していきます。 ↓に梅の箱やつまみ細工、牛のイラストの記事など追加しました。

節分の豆まきも終わり、立春を迎えました。寒さも新型コロナウィルスもまだ油断できない日々ですが、暖かくして元気に過ごしたいものです。

上の写真のお菓子は、「金沢うら田」さんの起上もなか。以前いただいたことがあって、あまりの可愛らしさに、その後、自分で取り寄せた時のもの。今見ても、福福しいお顔に心がなごみます。

「金沢うら田」さんには、季節限定の「桜花」という最中もあって、そちらも春らしくてこれからの季節にぴったりです。(前にこちらのページに載せた写真です)

心が和むといえば、2月の初め、知人が写真を送ってくれた湯島天神の梅の花にほっこり。優しいお顔の牛の像にも思わず微笑んでしまいました。昨年からのコロナ禍もあって、眉をひそめることが多い毎日ですが、自分の中の鬼を追い出し、できるだけ笑顔で過ごしたいなと思います。

さて、今回のテーマは梅の花と和の箱です。

<カルトナージュの梅の形の箱と市松模様>

下は、K・Kさん制作の「梅の形の箱」※1。梅の形の箱は選択制の課題で、大きさや材料、内部も自由。洋風の材料で作る方も多い中、和の材料を使って仕上げて下さいました。

金と白の市松模様が赤色に映えて、お正月や春の飾り物にぴったりです。

日本の伝統的な意匠の市松模様。途切れなく続くということから、繁栄を意味する縁起の良い柄としても使われます。

下は東福寺本坊庭園の市松模様。1939年に重森三玲氏が作庭したもので、いぶし銀の石の輝きと苔の緑との対比が美しく、モダンでスタイリッシュな印象も受けます。※2

長く親しまれてきた意匠、デザインは、少しずつ形を変えながら現代、未来へと続いていくのだなあと感じます。

<梅模様の小箱と「つまみ細工」の梅の花>

梅つながりでもう1つ。昨年レッスンを再開した折のこと、上の梅の箱を作ったKさんと「つまみ細工」の話になりました。お嬢様の成人の晴れ着の髪飾りを作ってみようかしらということで、素敵ですねえ、とうっとり。「作ったことありますか?」と聞かれ「簡単なのをほんの少し」と。

もともと和のお細工物(押絵など)は糊を使うものが多いので、端切れとボンドで試してみたことがありました。

下は前に作った「梅の花の小箱」と、余り布で作ってみた「つまみ細工」の梅の花(下手ですね)。花びらが不ぞろいなのは風でなびいている風情と考えればと、写真に残してみたものです。

「つまみ細工」のお花、花びらが沢山あるものよりも五弁の花は粗隠しができない。何事も熟練が必要なのだなあと実感。(・・・そして脱落)

江戸時代から伝わる伝統的な手法ではでんぷん糊を使い、縫う作業が入ることもあったようですが、最近は木工用ボンドなどの接着剤だけで作る方法が広がっているようですね。イヤリングやブローチにしたりと、新しいアイデアや道具、材料によって進化して、未来に引き継がれていくのが楽しみです。

※1 カルトナージュの「梅の形の箱」のサンプルは「お花見と梅型の箱」で紹介しました。

※2 重森氏による庭園設計の経緯の話が面白いので、ご興味のある方は東福寺のサイトからどうぞ

丑年(うしどし)の2021年。今回は、日頃お世話になっている牛さん達への感謝をこめて、ミルクとチーズとバターをテーマに作品などを紹介します。

片付け物をしていると、すっかり忘れていたものが出てくることがあります。「なぜ、これを買ったんだろう?一体何のために?」というような。 下のヴィンテージプリントもその1枚。

フランスの小さな田舎町の蚤の市。印刷物を扱っている露店で、ぱっと目についたものを旅の思い出に、と思って買ったのだろうと思うけれど、はてさてこれをどうするつもりだったのか?

このプリント、手書きの説明には1925年-1930年頃の子供の勉強用のイラスト(教材)と書いてあります。Le lait(牛乳/Milk)という単語だけでなく、乳しぼりや牛乳を運ぶ様子、家畜などが描かれていて、いろいろな言葉が学べそうです。

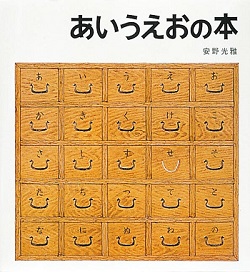

そいうえば、子供の頃のお気に入りに、安野光雅氏の「あいうえおの本」がありました。子供向けの絵本ですが、絵を楽しみながら謎解きするような感じで、じっくり味わうように眺めていた本。

「あ」のページに美味しそうな”あんパン”や、「た」のページにリアルな”たいやき”が載っていて、本当にお腹が空いてきたり。安野氏の繊細な絵と遊び心が盛り込まれていて、大人になった今でも時々開きたくなります。

「あ」のページに美味しそうな”あんパン”や、「た」のページにリアルな”たいやき”が載っていて、本当にお腹が空いてきたり。安野氏の繊細な絵と遊び心が盛り込まれていて、大人になった今でも時々開きたくなります。

<ミルクとチーズと美味しい色 ー教室で皆様が作った作品より>

さて、牛乳の話に戻りましょう。牛乳の旬は冬だそうです。脂肪分が増えて美味しいミルクになるようで、チーズの味などにも影響するのでしょうか?

ずいぶん前(2001年)のことですが、イタリアの小さな町のチーズ屋さんで、モッツアレラチーズ作りを見学させてもらったことがありました。昭和の時代の日本のお豆腐屋さんに通じるものがあって、作りたてのフレッシュなチーズの美味しさは格別。世の中も変わったし、伝統的な手作りのお店はどんどん減っていますが、今でも続いていてほしいな、と思います。(↑のイラストの女の子が持っているミルク容器と↓チーズ作りの入れ物がそっくり)

チーズといえば、思い出すのはAさんの2つの作品。チーズ柄の「小さな丸箱」とイタリア製ペーパーを使った「ツールケース」。

Aさんご持参のチーズ柄の布を見た瞬間「美味しそう♡」と目が釘付け。縁取りのオレンジも、ふっくら仕上がった蓋もチーズの絵を引き立てています。

右のケースはカフェオレ色との組み合わせがぴったり。イラストにはヴィンテージのキッチン用品柄の道具が描かれていて、よく見る”とチーズおろし”や”メッザルーナ”という三日月形の包丁※1もあるけれど、左下の四角い木製の道具が何か???わからない。

調べてみると、イタリアのチーズ削り器(cheese roolling greater)で、くるくる回しながらチーズが削られていく仕組みのようです。ところ変われば道具も変わりますね。

次に紹介するのは、バターやチーズのような黄色やヴィンテージ風の色を使った皆様の作品。

赤、黄色、オレンジは食欲をそそる色。人によって違いもありますが、統計的にも証明されています。元気が出る色でもありますね。レトロな色というのも古い時代の温もりのようなものが感じられて、ここ数年パッケージでもよく見かけます。

経験や記憶と密接に関わっている色の印象。実用品作りでは、自分が使って心地良いのが一番と考えています。

<20年前に作ったミニチュアチーズ>

チーズつながりで、昔作ったミニチュアのチーズの画像を少し。20年以上前(1998-1999年頃)に趣味で制作した後、段ボール箱に入ったままだったのを数年前に見つけて撮影したものです。※2

ちょうどインテリアの仕事をしていた時で、計画→施工→完成までに多くの人手と時間が必要な”家づくり”と比べて、自分の手の中で出来上がっていく粘土細工はストレス解消に役立ちました。

チーズの種類によって色を微妙に変えたり、つまようじの先で穴をあけたり…。今はもうそんな根気は残っていませんが(涙)

チーズのラベルは、古いApple製のMacコンピュータで、wordのソフトを使って1つ1つ作ったもので、粗くラフな仕上がり。

今はミニチュア制作もずいぶん進化して、信じられないほどに精巧になっていますね。(いつかミニチュア作家さんたちの作品展に行ってみたいなあ)

コロナ禍で、旅はおろか外食さえままならない日々の中、美味しいものを食べて感じる小さな幸せが毎日を支えています。あらためて食を支えて下さっている全ての人や自然の恵みに感謝です。

<幸運を招く縁起物のチーズ>

そういえば、下のミニチュアの木箱に入っている白いU字型のチーズ、何という名前だったかな?と思って調べてみたら、馬蹄形を意味する「バラカ」という名前のチーズでした。

ヨーロッパでは幸運を招くシンボルや魔除けにも使われる馬蹄形。「バラカ」は幸運を招く縁起の良いチーズということで、贈り物に使われることも多いそうです。

チーズのイラストの作品をもう1つ載せようと思っていましたが、長くなってしまったので次の機会に・・・。

※1 ハーブや野菜、お肉のみじん切りのために使う三日月形の包丁。

※2 チーズスタンドの棚・秤・ナイフなどは、ドールハウス作家、林渓子氏の設計・デザインを参考に制作したものです。「はじめてのドールハウス/日本ヴォーグ社」1996年発刊

ミニチュア制作は1999年頃に半年ほど続けたものの、楽しすぎて仕事や生活がおろそかになりそうだったので、その後、封印してしまいました。以下は前にこちらに載せたチョコレートケーキです。

お正月飾りに使われる羽子板の羽根。魔除けや厄払いの意味もあったということから羽根に見立てた「三角タッセルの作り方」を紹介したのは2015年1月のことでした。

ちょうど受験シーズンということもあって、受験生や周りの人達にエールを送る気持ちで作り方をまとめたのを思い出します。

どこかで誰かの役に立てばいいな、と一方的に作り方を公開しているだけなのですが、「作ってみました!」と完成したものを持ってきてくださったりすると嬉しい!(下写真↓)。

房のタッセルだと邪魔になる時や、共布でポップな飾りを作りたい時に便利です。

コロナ禍で世界的に厳しい状況ですが、日本では受験シーズンに入っています。ただでさえ、寒くて体調を崩しやすい時期なのに、今年は本当に大変です。受験生、ご家族、関係する全ての方達、どうか無事に乗り切れますように。そして、笑顔で春を迎えられますように。

<知恵の女神のモチーフ -Toile de Jouy(トワルドジュイ)を使った大型トランク>

学びの季節ということで、今回は知恵の女神をテーマにしてみます。円形にくり抜いた窓に入れているのはギリシア神話の知恵の女神アテナ(アテネ/ローマではミネルバ)の布。※1

この写真だと平面パネルみたいだけれど、実際はカルトナージュのトランク(タッセルやリボンなどの収納ケース)です。

タッセルトランク(大型)として前にも紹介していますが、片側の写真だけ載せていたので、両面に窓をつけていたことを自分でもすっかり忘れていました。前に紹介した側(↓)には、愛と美の女神、アフィロディテ(ヴィーナス)を使用。

※タッセルやリボンなどのパスマントリー収納トランク:『カルトナーBook(2009年マリア書房発刊)』に掲載 →「タッセル用トランク」と呼んでいて、内部の画像はこちらにも少し

<知恵や芸術を司る女神 アテナ(アテネ)>

知恵、芸術などを司る女神アテナ(アテネ/アテーナー/Athene)。戦いや戦略の女神でもあるため、兜(ヘルメット)をかぶり槍を持った姿で表されます。

下はバチカン美術館のジュスティニアーニのアテナ(Athena Giustiniani)。※2

アテナはメデューサ討伐にも関わりがあり、肩から胸にかけているアイギス(イージス/神盾/盾のような胸当)にはめ込まれているのは、メデューサの頭。・・・ギリシア神話って血生臭くて怖いところがありますね。

一方、タペストリーなどの織物が得意とされ、芸術・工芸を司る神という一面もあるそうで、そういう意味でこのモチーフをタッセルケースに使ったのかな???

10年以上前なので、よく覚えていないけれど、「ローマ(ROME)」というドラマが面白くてローマ時代にはまっていた時期がありました・・・※3

<オリーブの樹を作った女神。オリンピックの冠は月桂樹?オリーブ?>

写真の中のグリーンは月桂樹(ローリエ/ローレル)の枝ですが、アテナのシンボル(象徴の植物)はオリーブの樹。

ギリシア神話の中に、古代ギリシアの都市国家アテナイの名前の由来のエピソードがあって、アテナはオリーブの樹を生み出したとされているそうです。※4

ちなみに、オリンピックの勝者の冠もオリーブの枝の冠(オリーブ冠)が正式らしい。

月桂樹は太陽神アポロンと関係が深い植物で、ローマ皇帝やナポレオンが頭に載せているのは月桂冠だそうです。

<アテナ(ミネルヴァ)のシンボルの鳥 ミネルバの梟(フクロウ)は迫りくる黄昏に飛び立つ>

ギリシア神話のアテナは、ローマではミネルバ(Minerva/ミネルヴァ)と呼ばれています。教育機関などの紋章やロゴ、企業や団体の名前で耳にすることもありますね。

現代の文化芸術の源となっているギリシア・ローマ神話は興味深くて面白いけれど、名前やエピソードがややこしい。その理由の1つはギリシア神話とローマ神話の神様が重なっているのに名前が違ったりするからでしょう。

下の2つはルーブル美術館のアテナ※5ですが、ミネルバもほぼ同じ特徴で表されます。

ちなみに、Toile de Jouy(トワルドジュイ)の本※1には、この布(↓)のモチーフはローマ神話のミネルバ(ミネルヴァ/Minerva)と書かれています。

ミネルバ&アテナのシンボルの鳥(聖鳥)はフクロウ。絵の中の鳥を拡大してみると・・・

確かに翼を広げた梟(フクロウ)の顔。女神が兜を脱ぎ、夜行性のフクロウが飛び立とうとしているところでしょうか。

余談ですが、「ミネルバの梟(ふくろう)は迫りくる黄昏に飛び立つ」というヘーゲル(法の哲学)の言葉があります。様々な解釈があって、教育や経営に携わる人達から引用されることも多く、ちょうど今の時代に照らしてみるといろいろ考えさせられます。

<フクロウ柄の布とカルトナージュ作品>

教室で皆様が作った作品にもフクロウが!と思ったら、よく見るとミミズクでした。でも、ミミズクとフクロウはどちらもowlで生物学的には同じなのだそうです。

リスやハリネズミもいてほっこりする森のモチーフ。M・Kさんはこの布で幾つか作品を仕上げておられるので、それはまた別の機会に。

偶然ですが、私の作品にもありました。(↓ただの鳥だと思っていたらフクロウでした) ハギレで作ったカルトナージュの仕掛け箱。完成度はイマイチだけれど、また改めて紹介します。

—–備忘録もかねて—–

※1 1808年にデザインされた”Scenes antiques(Scenes from Antiquity)” という布。ちょうどナポレオンの時代、新古典主義が流行していた頃の「古代ギリシア・ローマ」がテーマのテキスタイル。 参考:Toile De Jouy Printed textiles in the classic French style

※2 Athena Giustiniani(ジュスティニアーニのアテナ):ヴァチカン美術館所蔵 紀元前5世紀頃のギリシアの彫像を、ローマ時代に大理石でコピーしたもの。

※3 「ローマ(ROME)」・・・アメリカのHBOとイギリスのBBCが共同で制作した2005年のドラマシリーズ。歴史もの、ローマの時代が好きな方にはお勧めです。

※4 馬を生み出したポセイドンとオリーブを生み出したアテナが競い、アテナに軍配が上がってアテナイという都市国家になったというエピソード。

※5 マテイのアテナ(Athene Mattei) と ヴェッレトリのアテーナー Athena of Velletri ルーブル美術館所蔵。現在は設置場所が変わっています。

1月7日は七草粥を食べて無病息災を願う日。お正月のご馳走に疲れてくる頃、薬効のある若菜を入れた消化の良いお粥を食べて胃腸を休めてリフレッシュ。今でいうデトックスメニューですね。

「せり、なずな、ごぎょう、はこべら、ほとけのざ、すずな、すずしろ、これぞ七草(ななくさ)」 1年に1回しか唱えないので忘れては思い出すの繰り返しだけれど、熱々の白いお粥に緑が透けて見えるのは清々しくて、身も心も清められる気がします。

コロナ禍で、家ご飯が増えた2020年は、様々なフレッシュハーブに助けられた年でもありました。

季節や料理にもよるけれど、緑色の生のハーブを添えるだけで、見た目や気分が上がります。バジル、大葉(青じそ)、香菜(パクチー/コリアンダー)、レモングラス、ローズマリー、パセリ、タイム、オレガノ、フェンネル、木の芽(山椒の葉)…。

プランターでハーブを育て始めた人も少なくないのではないでしょうか。

今回は、七草にちなんで、植物の鉢植えモチーフの生地などを紹介します。

まず思い出すのは、ハーブポットが描かれたスウェーデンの生地。

スウェーデンの老舗テキスタイルメーカー、Almedahls(アルメダールス)社の製品で、女性デザイナー、Astrid Sampe(アストリッド・サンペ)氏によるイラスト。Persons kryddskåp(Person氏のスパイスラック)という名のシリーズで、1955年にデザインされたものだそうです。

2014年の書籍『針と糸を使わずにボンドで貼って作るバッグとこもの』に載せたバッグに使っていて、下の記事でも紹介しているのですが、65年以上も前のデザインとは今回初めて知りました。

植物の黒いシルエットが絶妙で、シンプルなのに温かさが感じられる大好きなデザイン。レトロな色調も魅力です。私自身はなかなか上手に使えないままですが、教室の皆様は自由な発想で素敵な実用品に仕上げておられます。

下の写真は、教室でR・Yさんが作ったレターラック。仕切りのオレンジがアクセントになっていて、使う度に楽しい気持ちになりそうです。

スウェーデンのアルメダールス社の製品には、植物の鉢植えの生地がもう1つあって、そちらも面白いデザイン。グラフィックデザイナーのOlle Eksell(オーレ・エクセル)氏の作品だそうです。

下はバッグと小物の本の打ち合わせ用の写真(2013年撮影)。この生地もバッグに使う候補の1つでした。

軽快なタッチの観葉植物、カラフルでオシャレなデザイン…と思いきや、実はユーモアのあるイラスト。”顔の鉢植え”は誰でも気づくと思いますが、よく見るといろいろな部分に遊び心がちりばめられているのです。(下の画像には5か所ほど・・・。私も写真を撮ってはじめて気づきました)

見つけられたでしょうか? ちょっとしたことでクスっと笑顔になる、こういうセンスってとても憧れます。

カルトナージュの作品制作でも、皆様の遊び心やユーモアが見えると嬉しくなります。下は北欧の生地を使ったK・Aさんの作品。なんとなく、上のファブリックと共通点がありますね。

ほんの小さなことで笑顔になったり温かい気持ちになったり。今はそんなささやかな事にも支えられます。

また近いうちに北欧のテキスタイルを使った皆様の作品を紹介します。

新しい年を迎え、皆様の健康とご多幸をお祈りいたします。

新年を寿ぐ紅白の箱。明るい未来が広がりますように!との思いを込めて、扇と南天を添えてみました。

「難が転ずる」という意味から縁起物として使われる南天。赤い実が魔除け、厄除けとして使われるのは世界共通ですね。

赤い実といえば、千両(センリョウ)、万両(マンリョウ)もお正月に使われます。名前と特徴がややこしいですが、葉の上に実がつくのが千両。

そして葉の下に赤い実がぶら下がるようにしてつくのが万両だそうです。確かに万両は実が沢山ついているように見えます。(一両、十両、百両という植物もあるそうです)

2017年に撮った写真の中に、南天、千両、万両が全て入ったものがありました。鮮明に撮れていないのが残念だけれど、手前には黄色い実の千両も入っています。

さて、先にあげた紅白の箱、実は七変化する箱なのです。ささやかな仕掛けがある「秘密箱」でもあるので、アマビエの絵でも入れようかと思ったものの、わざわざ絵を書くのは面倒。・・・ということで、金色の折り鶴を添え、この苦難が転じて福となしますように・・・との願いを込めています。

下の投稿にも画像を追加しました

3年前の2017年、収納の一番上の棚を整理していたら10年ほど前に作ったカルトナージュのクリスマスツリーを見つけました。作りかけも含めると5、6種類あってそれぞれ構造が違います。

2006年~2008年に少しずつ作ってみたものの、その時は気に入らなくて飾りもせず、課題にもせずに大きなケースに入れたまましまい込んでいたのでした。

下は2017年に引っぱり出して並べてみた時に撮った写真です。写真だとわかりにくいですが、四角錐(すい)、五角錐、六角錐のクリスマスツリー風ボックスで、側面が開くようになっているものもあります。

当時、教室の課題用に六角形の箱や縦型のソーイングセット(ヴィクトリアンソーイング)をいろいろ試作していて、その流れの中でアイデアが浮かんで作ったものでした。

カルトナージュを作ったことのある方なら、六角錐のクリスマスツリーとこれらの作品の共通点がわかるかなと思います。何かを作ると別のアイデアが出てくるのがカルトナージュの面白いところですね。

そんな感じで10年近くぶりに引っぱり出してきたクリスマスツリー、なんだか懐かしくて蘇らせてみたのでした。昔クリスマスマーケットで買った木製の小さなくるみ割り人形を入れてみたらちょうどいいサイズ。

リボン結びのものはギフトボックスに、大きめサイズはツリーの一部が開きます。教室の課題としても復活し、紙や布などそれぞれのイメージの材料で作っていただいています。

こちらはホワイトクリスマスバージョン。白いファーやビーズ飾りで。

コロナ禍で不安な気持ちになったり不自由な日々が続いた1年でした。今年は皆さまと1年ぶりに作品作りを楽しんだり、手作りのツリーやボックスで元気に1年を締めくくれるのが何よりのギフトだと感じます。

補足:2006年~2008年はカルトナージュのクリスマスツリーや紙のオーナメントをたくさん作りました。当時よく飾っていたのは円錐形のクリスマスツリー。シャンパンゴールドやシルバーで作ったので他の作品と並べた時になじみやすかったのです。

今年の11月頃からこのCami Decorページに紹介するつもりだった画像の整理をしていて、長い間怠けていなたあ・・・と反省しています。

振り返ってみたら、クリスマスの画像も2016年に載せたきり。毎年、画像の準備をするものの、気が付くと年が明けて、あっという間に2月に・・・という繰り返しで先送りになっているのもがたくさん。

そうこうしているうちに今年も残り少なくなってきました。クリスマスシーズンということで、赤い色の作品に続き、今回はリボンワークの課題を受講された皆様の作品を紹介します。

下は2008年の冬のコラージュ。カルトナージュの円錐形ツリーやハウス型ランプと一緒にオフホワイトの作品を並べた時のもの。(メインサイトより)

大型トレイの中の「リボンワークをほどこした箱」は、もともと自分用に作ったものですが、今では定番の課題(中上級者用)となりました。

大きさもリボンの入れ方も自由という課題ですが、今回紹介するのはサンプルと同じ大きさ&リボンで仕上げた方達の作品です。

下の画像の制作者は3人の皆様。スウェード調の布で同じ大きさですが、布の色が微妙に違います。光の感じで色がわかりにくいけれど、淡いマロン、キャメル、オフホワイト。写真を並べると3姉妹のよう(?)

撮影したのは数年前の初夏。ガラスのツリーやオーナメントを背景にして、クリスマスシーズンに紹介しようと思っていたのに、2年以上経ってしまいました。

Mさんの淡いマロンカラー。シックで落ち着いた雰囲気です。

Nさんのオフホワイト。清らかな感じでクリスタルとよく合います。

Aさんの淡いキャメル。渋いゴールドと合わせてクラシックな感じに。

実はこの作品、蓋と本体がぴったり合うかも課題のポイントです。蓋をかぶせた時に程よい感じに密閉され、そして開ける時にはきつすぎないこと。

作品が完成して、パフっと良い感じに蓋が閉まる時、皆様も私もほっとする瞬間です。

ブルー系のリボンワークで仕上げた皆様の作品画像は夏に紹介しようと思っています。

前回に続き、教室で皆さまが作って下さった作品の中で赤を使ったものを紹介します。

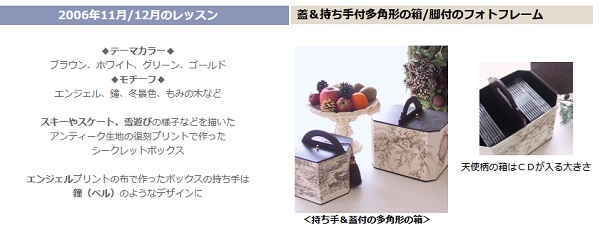

今回は、天使(エンジェル)、鐘(ベル)などのクリスマスモチーフ、そして、Toile de Jouy(トワル・ド・ジュイ)を使ったカルトナージュなどをまとめています。

まずは、赤い柄の生地を使ったお2人の作品。天使や女神の絵が効果的に使われています。布の絵柄が立体的に描かれ、彫刻やレリーフを思わせますものもありますね。(上段右と下段真ん中)

<芸術作品と天使たち>

彫刻、絵画などの芸術作品のモチーフとして、また、教会やお城など建築物の装飾に使われてきた、神の使いの天使たち。

天使が対になって何かを捧げ持っているという構図も多いですね。

彫刻や装飾だけでなく、絵画にも無数に登場します。「受胎告知」はキリスト教美術の中でも多くの画家たちが描いたテーマですが、マリアに「神の子」を身ごもったことを伝えているのは、大天使ガブリエル。

レオナルド・ダ・ヴィンチの受胎告知(1472)。聖書を読んでいるマリアとユリの花を携えた大天使ガブリエル。画像から美術館のページが開きます。※1

フラ・アンジェリコの受胎告知(1432)。サンマルコ修道院のフレスコ画(上)とコルトーナ司教

ちなみに受胎告知の日は3月25日だそうです。

さて、作品紹介に戻りましょう。

下の画像はK様の受講作品。普段はお好きなブルー系や茶系が多い中、赤や臙脂(えんじ)色の作品も素敵です。

左上のアイテムは「バケツ型の器」という美しくない名前の課題ですが、天使やロカイユ文様が入ることで、「豊穣の籠」とか「エンジェルバケット」とか、そんな雰囲気に仕上がっています。

右上は「持ち手付多角形の箱」という課題(命名センスがなくてすみません…)。

課題サンプルは2006年のクリスマスシーズンに合わせて作ったもの。持ち手のデザインは、天使柄の布に合わせて鐘(ベル)をイメージしています。(下:メインサイトより)

リボン付きの「アーチ形の縦型ソーイング」のサンプルはこちらで紹介しています。

<ベル(鐘)のモチーフ、キャンドルのような筒形の箱>

クリスマスのベル(鐘)といえば、誰もが口ずさめる「ジングルベル」の曲。

前回紹介したコラージュのNさんのシェル型トランクはクリスマスにぴったり。

クリスマスモチーフが複数入った生地のどこを使うか迷っておられましたが、ベル(鐘)の絵柄で正解でしたね。今年もご家族で楽しいクリスマスをお過ごしください☆

上のシェル型トランクの横は「筒形ボックス(リボンくるりの箱)」。赤い筒形BOXは閉じるとキャンドルのようです。

カルトナージュの筒形の箱の課題はA,B,C,D,E…と複数ある中、こちらは比較的簡単なもので、ちょっとした仕掛けがある面白い課題です。

構造が違う筒形ボックスのBとC。赤をアクセントに仕上げてくださったお2人の作品です。

<天使柄、星の形、赤い実、Toile de Jouy(トワル・ド・ジュイ)>

天使やToile de Jouy(トワル・ド・ジュイ)、赤い色や光沢のある白地を使った皆様の作品画像のコラージュ。数年越しで作りかけになっていたものをアナログでまとめましたが、入りきらない作品も多く…。 今の時代、AIに作ってもらった方が早そうです(涙)。

星の形の箱と苺のコサージュの丸箱。内側はまた別の機会に・・・。

Kさんのイニシャルモノグラムの手帳は、エンボスの課題受講後に制作された創作作品。いつも美しいイニシャルを文房具や箱にほどこしておられ、今やエンボスのプロ!

Toile de Jouy(トワル・ド・ジュイ)を使った楕円のスタンドはMさんの作品です。柄の入れ方や内部の生地合わせなど、とてもよく考えられています。

横の絵柄はもしかしたら七面鳥?(クジャクやホロホロ鳥ではないようです)

今の時期、連想するのはローストターキー。

スタッフィングを詰めて、数時間かけてオーブンで焼いて・・・と、20年以上前に作ってみたことがありますが、若くて根気があったんだなあ、と遠い目に…。今はシンプルで簡単で美味しいものが一番です。

<魔除け、厄除けの赤い色>

炎や太陽などエネルギーを連想させ、魔除け、厄除けにも使われる赤い色。国旗で一番多く使われているのも赤い色だそうです。

暖かさと強さと感じる赤い色。花柄を組み合わせた作品など、紹介したい画像がまだまだありますが、今回はクリスマスシーズンにちなんだものやToile de Jouy(トワル・ド・ジュイ)を中心に。

コロナ禍の今年は例年とは違ったクリスマスシーズンで、なんとなく心も沈みがちですが、皆様の赤い作品をまとめることで、元気をもらえたような気がします。

次回は2017年から2019年に紹介するつもりだったカルトナージュのクリスマスツリーを紹介します。

※1 以前は写真撮影禁止が多かったイタリアの美術館ですが、2014年以降はフラッシュ無しで撮影可のところが多くなりました。

コロナ禍の2020年、あっという間に12月になってしまいました。

2月から11月までは教室を休み、11月末に教室を再開。「久しぶりに楽しかった~」という声や笑顔、素敵に完成してくださった作品に元気をいただきました。

もともと飽きっぽくて怠け者の私が、15年間も小さな教室と作品制作を続けてこられたのは、楽しんで作って下さる皆様がおられたお蔭です。今までレッスンに参加してくださった全ての皆様に感謝いたします。

そして、教室をお休みしている間もお問い合わせを下さった皆様、このCami Decorサイトに来て下さった皆様、ありがとうございます。ブログや新しい情報をタイムリーに紹介するわけでもなく、過去の作品画像の記録や整理のため、気まぐれにマイペースで続けているページですが、ほんの少しでも何かお役に立てることがあれば幸いです。

今回、再会できたことを喜び合えた方もあれば、年内にお会いできなかった方も少なくありません。密閉空間でワイワイガヤガヤと、マスクも何も気にせず作品制作をしていた頃が懐かしいですが、今は健康と安全第一ですね。お会いできなくとも、「元気です!」「ステイホームでハンドメイドを楽しんでいます」というメッセージに笑顔をもらっています。

12月ということで、クリスマスにちなんだ作品を紹介していきます。

日も短く、夕方になるとあっという間に暗くなってしまう12月。本格的な冬となり、今年はコロナ禍で心配な状況が続き、身体だけでなく、心も寒くなってしまいがちです。

そんな中で暖かさと元気をもらえる赤い色。

今回は教室で皆様が受講された作品から、クリスマスカラーの赤と白を使ったものを紹介します。

まず最初は、赤×ストライプを使ったカルトナージュ作品を中心にコラージュ風にまとめたもの。引き出しの中にもストライプや小花模様のアクセントが入っていますね。

インパクトの強い赤にストライプを組み合わせると、さわやかで軽快なイメージに仕上がります。

次は基礎から中級程度の作品が中心のコラージュで、リングケースやツールボックス、バックルの箱、クラッチショルダーなどおなじみの定番課題。

赤×ホワイトの組み合わせはフレッシュな感じ、赤×ゴールドの組み合わせは華やかで落ち着いた雰囲気です。

カルトナージュのハウスボックス(家の形の箱)にはA、B、C、Dの種類があって、上の作品は一番シンプルなAタイプ。

ギフトボックスにもなるのでお菓子やマカロンの布を使う方も多いアイテムです。

下の画像はOさんの作品。赤いチェックの屋根と白い壁にアンティークゴールドと木の実のアクセントが調和しています。

Oさんが教室で作った2つのハウスボックス。中上級者は、屋根が片開きと両開のタイプを1日で2つ制作する課題です。

ハウスボックスには紹介したい画像がいろいろありますが、今回は赤×白の作品ということで、それはまた別の機会に。

3枚目のコラージュは、トランクやバッグと小物など、持ち運びできる作品中心にまとめたもの。赤と白(無彩色)を使ったものをピックアップしています。

旅行や食事会を楽しみたい季節ですが、今年はいろいろ我慢の12月となってしまいました。暖かくして、家で美味しいものを食べて元気に過ごしましょう。

次回は天使のモチーフや赤色のToile de Jouy(トワル・ド・ジュイ)を使った皆様の作品を紹介します。

ブドウが美味しい9月からボージョレ・ヌーヴォーの解禁日のある11月にかけて、今までも何度か「葡萄色」をテーマに作品を紹介してきました。

美味しいブドウがたくさんある日本。黒紫の巨峰やピオーネ、赤紫のオリンピアや甲斐路(かいじ)、昔懐かしいデラウェアの、透き通った薄緑色のシャインマスカットやロザリオビアンコなどブドウの色も様々ですね。

他の色との組み合わせて使うことも多いので、前に「ミントグリーンと葡萄色」、「茶色と葡萄色」、「ピンクと紫色」などの写真を紹介しています。

今回紹介するのはアクアブルーと葡萄色を組み合わせた作品。10年ほど前に作ったカルトナージュの箱です。

何かの作品を作った時のアクアブルー(水色)のToile de Jouy(トワルドジュイ)の端切れ。ちょうど薔薇のガーランドのモチーフ部分が入っていて、捨てるのはもったいない。そこで、パッチワーク風にストライプの生地と組み合わせてみたのでした。

このパッチワーク風の布使いは杏色(アプリコットカラー)の箱でも試していますが、カルトナージュの布使いとしてはちょっとイレギュラーで、違和感を感じる人も少なくないかもしれません。

課題サンプルではなくハギレを使った自分用の収納箱なので、ホームページにも掲載せず、雑多なもの収納として活用しています。

今年の2月から11月半ばまでコロナ禍で教室を休んでいる間、かなりの作品を片付け、種類ごとに大きな箱に詰めたり整理した中で、この箱は行き場がなく出したまま。今回、教室再開にあたっての準備をしながら、前に撮った画像があることを思い出しました。

水色(アクアブルー)の紫陽花と一緒の画像は2016年7月撮影。後ろに写っているのは「曲面の3段の引き出し」で、前板は葡萄色、アクアブルー、ライトグリーンの3色。

実はこの引き出し、サンプルとしては出来が良くなくて、前に実物を見た方が「写真の方がよく見えますね」と。←たしかに。厚い布で細部がピシッとならず雑なので、課題サンプルとしては「こうならないようにしましょう」というダメな見本として役立っています。

11月末、ご希望の方のみの少人数クラスという形で教室を再開しました。年内には収束しているといいな・・・と願っていましたが、残念ながら心配な状況が続いています。お互いマスク姿で注意しながらですが、また皆様と創作の時間を共有できることに感謝しています。

前回はディープピンクのケイトウの花の画像から、ピンクのベルベット(ビロード)調の生地を使った作品画像を紹介しました。

教室で皆様が作ったカルトナージュやバッグと小物など。滑らかな起毛がアクセントになっていて、深いピンク色がおしゃれな成功例です。

今回紹介するのは私の失敗例。ディープピンクが入っている起毛の生地を使って、うまくいかずにやり直した話です。

10年以上前に旅先で買った生地。ピンクの濃淡と白のストライプです。当時、インテリアファブリック業界で起毛素材の流行があり、モダンな起毛アクセントの生地を見かけるようになった頃でした。

旅の途中、日常とは違う気分で買い物をして、自宅に戻ってみると「あれ?こんなに派手だったっけ?」というのはよくあるパターンですが、私はそれが多くて反省することもしばしば。

実用品にするには強すぎて、しばらくそのまま置いておいたのですが、起毛素材なのでかさばります。収納スペースも使うし、何とか早く使ってしまいたい。ある時、そうだ、無地と組み合わせてアクセントにしてみよう。と思い立ち、自分用の四角いファイルケースの箱を作ってみたら、まあまあOK。

それで気をよくして、当時試作中だった「紙で作る家具と収納」※1にアクセントとして使ってみたのでした。

下は作りかけの自分用のPC用ミニデスクのアクセントにしてみた時の写真です。うーん。。。

派手ですよね。写真だとわかりにくいですが、幅1mもある大きなデスクにピンクのストライプって。子供部屋に置くわけでもないし、自分で使うにしても落ち着かない。

おそらく、海外のカラフルなインテリアが出てくる映画か何かを見て影響を受けたのだと思います。一緒に赤いランプシェードも作っています。

写真を撮ってみると、やっぱり派手すぎる。布合わせやデザインで迷った時、写真を見ると客観的な判断ができることがあります。さすがに、これはどこに置いても浮いてしまう。秋冬はいいとしても、夏にPCを使うときにピンクの縞模様が目に入ったら暑さが倍増しそう。

ということで、デスクのアクセントは元々考えていた地味な生地に交換し、やり直したのでした。

実はこの失敗したデスクの画像、当時からメインサイトのAboutのページに載せています。明るい色の画像を入れたかったのか、このピンクの縞柄デスクに未練があったのか…。「紙で作る家具と収納」は試行錯誤しながら取り組んでいるシリーズなので、失敗例も活動の記録ですね。

やり直して完成したデスクは、前に「紙で作るデスク、ブックエンドにもなる収納箱」で少し紹介していますが、今回は制作の舞台裏を少し書いてみました。

写真の中に登場するスカラップデザインのオープンBOXや赤いランプシェードは、そのまま今も使っています。こちらは赤いシェードの色違い。今は古びてしまいましたが、グレーのスカラップデザインです。

※1「紙で作る家具と収納」についての補足です。10年ほど前からカルトナージュの技術を応用して、紙で大型収納や家具なども作っていて、たまにこのサイトにも登場します。(長年経って古びてきていますが、強度的にも問題なく使えているシリーズです)

準備したまま数年間放置していた画像よりー 2016年10月26日の教室の一角の風景です。

手前には黄色い飾りかぼちゃ、りんご。色鮮やかだった鶏頭はドライになって色あせ、紫陽花も水分が抜けて紙細工のよう。

普段なら捨ててしまっていたけれど、色あせて古びていく姿がアンティーク調で、そのまま使ってみたのでした。

焼きたてのバナナパイと一緒に並べてみたり・・・

バッグや柿と並べてみたり・・・思い入れのある紫陽花だったので別れが惜しかったのかもしれません。

朽ちていく草花の横だと、10年ほど前に作った古いカルトナージュの作品も新しく見えたりします。

鶏頭(ケイトウ)の花の色がぐっとオシャレになったのはいつ頃からでしょうか?

切り花として長持ちするし、色が褪せてドライになってからもアンティーク風に楽しめるので、毎年秋になると、暖かみのある深い色のケイトウを買うのを楽しみにしていたのですが、今年はいつもの花屋さんに行く機会がなくて残念です。

下の画像は2016年のもの。ケイトウの花のフリルのような形とこのボリューム感は独特です。

・・・と書きましたが、実は、このフリル部分は花ではなく、帯化(石化)と呼ばれる植物の奇形の一種が定着したものだそうです。花はフリルの下にあるぶつぶつした部分のようで、そういえば、ドライフラワーにしてみた時、フリルの下に黒い小さな種が沢山出来ていたのを思い出しました。

ふっくらと温かい感じがするのは、厚みとこの毛のせいでしょうか。ベルベット(velvet)※1のような艶やかな光沢もあって布のよう。やはり不思議な植物です。

寒くなってきた時に使いたい暖かみのあるディープピンク、今回はその中でもベルベット調の起毛がアクセントになっている作品を紹介します。

鮮やかな紫系のピンク色。ショッキングピンク、紅紫(こうし)色、マゼンタピンクの仲間に入るのでしょうか。その他にもアザレアピンクという色もあるようですが、ぴったりの呼び名が見つかりません。

明るくて元気が出る色なので何かを作っていると楽しい。でも結構強くてインパクトがあるので、アクセントに使ったり、他の素材や柄物と組み合わせたり。カルトナージュの中でも小さめの作品や、バッグと小物に使うことが多いかもしれません。

このディープピンク、フラットな布(上)よりもベルベット調の起毛素材になると、陰影と光沢が出て、ぐっと落ち着きが出ます。

この画像は教室に参加して下さった皆さんの作品です。インテリアファブリックを使うと大人っぽくシックに仕上がりますね。ディープピンクのベルベット調の起毛素材がそれぞれ素敵なアクセントになっていて、楽しそうに作っておられた皆さんの顔が浮かびます。

Kさん制作の眼鏡ケースB(上の画像左下)。私もおそろいの布を持っていて、前にがま口ケースを紹介しました。2013年頃に自由が丘のBeautiful Days(ビューティフルデイズ)さんで購入した生地で、今でも取り扱いがあるようです。(素敵なインテリアファブリックが見つかるお店です)

そして、当時一緒に購入したのが下の水玉の生地。2013年発刊の「ボンドで貼って作るバッグとこもの」の書籍に掲載する候補だったのですが、大きさなどの関係で見送りに。※2

その後、2015年1月のコニシさんの社内報の表紙イラストのモデルになった作品です。(接着剤を使ってバッグを制作している作家としてご紹介いただきました。バッグの後ろに描かれている雪だるまのイラストがほっこりします)

水玉にはディープピンクだけでなく淡いピンクも使われています。

どこかしらナチュラル感があるのは、麻やサンドベージュ、こげ茶などのアースカラーが組み合わされているからでしょう。

同じようなピンクの濃淡の起毛素材&白い色のストライプの生地を持っていますが(下)、こちらは意外と使うのが難しい。

このストライプの生地を使って失敗した例を紹介しようと思いましたが、長くなってしまったのでそちらは次回に。

今年は急に寒くなってきています。皆様、暖かくしてお大事にお過ごしください。

※1 ベルベット(velvet)は英語で、ポルトガル語ではビロード(天鵞絨/てんがじゅう)。ビロードは16世紀(安土桃山時代)にポルトガルからが日本に入ってきたそうです。ビロード(ベルベット)、べロア、別珍(べっちん)、コーデュロイ、光沢のある起毛材料を表す言葉は、厳密にいうとそれぞれ区別があって使い分けなければならないのですが、ここでは「ベルベット調」という表現でまとめています。

※2 起毛の水玉の生地は、色違いを以前紹介しています。

下の画像は2018年にアップしたもの。あとで画像と文章を追加しようと思っていたのに、1枚だけ写真を載せて放置したまま2年以上が経ってしまいました。

こんな感じで、続きを書こうと思いながら年月が経っているものがいくつかあるので、少しずつ加筆していこうと思います。(写真だけ準備していて、何を書こうと思っていたのか全く???のものもあって困りますが・・・涙)

・・・ということで、以前の記事に画像と文を追加しました。

今回はその続きです。

上の写真は、2016年の夏、「蓼科高原 バラクライングリッシュガーデン」を訪れた時に撮ったもの。英国園芸研究家のケイ山田さんが日本初の英国式庭園として1990年に開園した施設で、四季折々の植物が楽しめる素敵な場所です。

訪れた時は8月の初め、猛暑の東京から逃げるようにして訪れた蓼科高原は涼しくて別世界。バラの時期は終わっていましたが、イングリッシュガーデンの美しい緑のグラデーションに癒され、夏の花に元気をもらいました。

白いユリとアナベルが作り出す清らかでさわやかな世界。ちょうどユリが開花して良い香りだったのを思い出します。ダリアの上のバッタも幸せそうです(下)。

今年2020年の夏はコロナ禍でどこにも行けずステイホームの日々でした。こんな風に昔の写真を見ていると何も気にせず出歩いていた時が懐かしい。ベンチに座って花に囲まれて森林浴できたら気持ち良いでしょうね。

植えてある植物の組み合わせが絶妙で、おそらくものすごく細かく計算されているのに自然でさりげない美しさ。 この素晴らしい庭園を30年も美しく維持し続ける影には、オーナーやスタッフ、ガーデナーさん達の絶え間ない情熱と愛情、努力があるたのだろうと感じます。

バラクライングリッシュガーデンさんの”ガーデンの様子”というページには、見ごろの花や庭園でのイベントなどがアップデートされています。今年は行けないので、秋の花やハロウィンのカボチャのディスプレイなど写真で楽しませていただきました。

さて、先の記事で画像を紹介した10年ほど前のカルトナージュ作品。この角度ではわかりにくいですが、引き出し付のアクセサリーケースです。

蓋に使った布は、2007年頃に繊細な感じが気に入って買ったのですが、後でよく見ると園芸がテーマということに気づきました。そこでガーデニングモチーフ(園芸模様)の布と呼んでいます。

広げるとこんな感じ(下)。花や枝のガーランドの斜め格子の中には鳥とリース、鉢植え、ガーデナー、果物かご、薔薇の一枝、池と鳥、ガゼボなどが並んでいます。

そういえば、「バラクライングリッシュガーデン」にも複数のガゼボがありました。

蓋を開けた写真です。アクセサリーケース風の箱の中にはちょっと変わった斜め格子デザインの仕切りを入れています。

実はこの深緑色の箱、2010年頃に2種類(下)作ったのですが、どうも気に入らず、未完成のまましばらく放置。その時に仕切りは入れていませんでした。

2,3年後、片付け物をしていた時に途中になっていた箱を発見し、じーっと見ていたら、斜め格子の仕切りを入れてみるというアイデアを思いついたのです。

箱の大きさに合う斜め格子をデザインして、早速作ってみたのですが、ピシッと美しく仕上がらず失敗。その後、方法を変えて作り直して、なんとか形になりました。

一度失敗するといろいろなことが学べます。(と、いつも失敗だらけの自分に言い聞かせてます)引き出しを開けた時はこんな感じです(下)。

教室の課題にも「仕切りのトレイ」や「仕切りのある箱」は複数ありますが、「斜め格子デザインの仕切り」はまだ課題に入れていません。作ってみたい方がおられるかは?ですが、 デザイン面だけでなく、作り方も普通の仕切り箱とは違うコツがあって、テクニックを学ぶのには面白いアイテムです。

ガーデニング模様の布は他の色もあって、ミニトランクには赤い布を使っています。

上の写真にうつっている深緑色のライティングボードは、前に”葡萄狩り模様のToile de Jouy (トワルドジュイ)”のページで紹介したものです。

気持ちの良い秋晴れの日が続いています。今年は長梅雨や猛暑で大変でしたが、台風の上陸がほぼなかった珍しい年だそうです。

秋の果物や木々の葉に台風の被害がなく、秋の実りや紅葉を楽しめるのはありがたいことですね。

上は2018年に旅先で撮った写真。いい感じに古びたアイアンのテーブルに葉っぱがついた栗やりんごがさりげなく置かれていて素敵でした。くすんだ緑色のモスグリーンやオリーブグリーン、カーキ色は秋になると使いたくなる色です。

そこで今回はオリーブグリーンというか緑系のカーキ色の材料を使った作品画像を2つ紹介します。落ち着いた暗めの緑色ってそれぞれ微妙に違う色で何と呼ぶか迷うけれど今回は「くすんだオリーブグリーン」ということに。

1枚目は「紙で作る家具と収納シリーズ」より2010年に作った大型の収納。紙で棚や収納を試作していた時の作品で手前に曲面が入った変な形。見た目と違って結構便利なので、長年教室の隅に置いて収納として使っています。格子状のリボンが入った天板部分は起毛のベロア調生地です。

次の画像はバッグ2種。ショルダーになる小ぶりのものと大型のトートバッグ。バッグ・イン・バッグとして使えて便利です。2015年頃に自分用に作ったもので、用途に合わせて設計できるのが便利なところ。旅行の前日に慌てて作ることも多いのです。

この時は秋冬ファッションに合わせるため緑系のカーキ(くすんだオリーブグリーン)をチョイス。アクセントにブラックの本革を合わせてシンプル&モダンな感じにしてみたのでした。

華やかではないけれどさりげなくて落ち着く色。好き嫌いは分かれるかもしれないけれど、個人的にオリーブやカーキは安心できる秋色です。

※10月6日の金木犀の写真のページに画像や文章を追加しました。

朝、窓を開けて、ほのかに漂ってくる金木犀の香りを感じたのは9月30日のことでした。

どこから流れてくるのでしょう。

公園や住宅街などあちこちの金木犀の花が一斉に開花したのでしょうか。

香りは日増しに強くなって、ほぼ1週間、甘く芳しい香りに包まれて過ごしています。

今年は出来るだけ外の風を入れながら過ごしているせいか、鳥の声や虫の声、雨が降る前の湿った風のにおいなどに敏感になっている気がします。

下の画像は2017年に撮った金木犀。このページで作品と一緒にこちらの続きを紹介しようと準備しておきながら、3年間放置していたもの。

今年も忘れてしまいそうだったけれど、金木犀の香りが思い出させてくれました。

まだ香りが消えないうちに、まずは数枚掲載し、時間のある時に加筆していくつもりです。(2020/10/6)

———-以下、追加記事です(2020/10/27)———-

この金木犀の写真を撮ったのは、東京都小金井市にある「江戸東京たてもの園」。

「江戸東京博物館」の分館として作られた施設で、文化的価値のある歴史的建造物が7ヘクタールもの広い敷地に移築され、見学することができる野外博物館です。

ビジターセンターの両脇にあるのが写真の金木犀。

写真だとちょっとわかりにくいのですが、かなり大きな木です。

金木犀があるとは知らず、見たい建物があってたまたま2017年10月に訪れたのですが、ちょうど香りが広がっている時で幸せな気分になりました。

せっかくなので、2017年のアルバムファイルから「江戸東京たてもの園」の様子など少し紹介しましょう。

柿の実も色づき始めた頃で、向こう側に見えるのは古い建築物。実際に使われていたものなので、タイムスリップした気分が味わえます

園内は3つのゾーンに分かれていて、江戸時代の民家や政治家や建築家の自邸、明治、大正、昭和にかけての建物、珍しい看板建築などが移築され、屋外を歩くだけでなく中に入って見学できます。

内部のディスプレイもレトロで、1つ1つじっくり見るのが楽しい。

<江戸東京たてもの園と『千と千尋の神隠し』>

「江戸東京たてもの園」には『千と千尋の神隠し』のモデルになった(制作の際の参考にした)といわれる建物や意匠、造作が複数あります。昭和初期に建てられ、足立区千住にあった銭湯「子宝湯(こだからゆ)」もその1つ。下の写真の正面の建物です。

屋根の妻部分は、唐破風(からはふ)のデザイン。もともとお城や神社仏閣に使われていた日本の建築意匠ですが、時代とともに料理屋さんや銭湯などにも用いられるようになったそうです。

お風呂場では、見学の子供たちが楽しそうに浴槽内に入ったりしていましたが、ちょうど、誰もいなくなったときに撮った画像がこちら↓。壁面には、富士山や松、青空と湖(海?)が描かれ、なんだか『テルマエ・ロマエ』を思い出します。

下の『千と千尋の神隠し』の1シーンと比べると、カオナシの横の壁と背景の角度が似ていますね。

※スタジオジブリは2020年9月、HP上でジブリ作品の静止画像の公開をスタートしました。著作権については「常識の範囲でご自由にお使いください」とのことなので、引用させていただきました。いろいろなシーンの静止画があって、また映画が見たくなってきます→スタジオジブリHP「千と千尋の神隠し」静止画

そして、『千と千尋の神隠し』関係で見逃せないのが、神田須田町にあった文具店「武居三省堂」の壁一面の引き出し。

引き出しの箱は桐のようですが、長年使いこまれた味わいが感じられます。

『千と千尋の神隠し』の中で、ボイラー室で釜爺(かまじい)が6本の手を使って引き出しから薬草を取り出すのは印象的なシーンでした。この静止画↓の右下に引き出しが見えています。

薬草といえば、古くから漢方の材料を入れる家具には百味箪笥(ひゃくみだんす)と呼ばれる薬だんすがあって、見たことがある方もおられるのではないでしょうか。富山県の薬種商の館 金岡亭でも壁面に薬箪笥が並べられている様子を見学することができるようです。

余談ですが、引き出しが整然と並んでいる道具や家具にはちょっと憧れがあります。私もずいぶん前にタッセルトランクなどで作りましたが、今は根気が続くかどうか…。※『カルトナーBook(2009年マリア書房発刊)』に掲載。引き出しを開けた時の画像はこちらから

先の「武居三省堂」はもともとは書道用品を扱う卸として明治初期に創業し、その後小売りの文具店になったそうで、下の画像は引き出しの反対側の収納棚。間口が狭い建物ですが、両面ともすべて収納になっている上、よく見ると天井にも棚がしつらえてあり無駄がなく機能的。多くの商品を扱いながらも雑多な感じにならないよう、直線デザインが効果的に使われているなあと感じます。

さて、ここで作品の写真を1枚。三省堂さんからの流れで和風の文房具がテーマ。15年以上前に作った古い作品画像です。

2004年撮影の写真。ポストカード用の「ミニ掛け軸」の下に「筆箱、ペン立て、飾り箱」など直線の四角い箱をあしらい、小さな和のスペースを演出しています。

ミニ作品展を開いたのが古民家を利用した建物だったということもあって、当時は和がテーマの作品を結構作りました。

古い時代の丁寧な暮らしにあこがれて作った「裂地帖」には上の箱のブルーや藍色の縞の生地も入っています。

金木犀の香りで始まった10月でしたが、もう木の葉が色づく頃となりました。

今年は世界的に大変な状況が続き、不安になることも多いですが、自分に出来ることをして乗り切るしかないですね。

皆さま、どうかよく食べ、よく寝て、暖かくして、身体を大切にお過ごしください。(2020年10月)

2015年、2016年、2017年、2018年に続き、ハロウィーンによせて…。

今年も自分で撮った写真にいたずら書き-第5回目。

下は昨年旅先で撮った飾りかぼちゃの画像です。

昨年のハロウィーンでは「妖怪と神話のモチーフ」①というテーマで日本の妖怪にちなんだ画像を紹介しました。すぐに②を書こうと思たのに1年経過。今回は西洋の「妖怪と神話のモチーフ」というテーマで過去のファイルから写真を拾って載せたいと思います。

下はウフィツィ美術館の廊下の天井。16世紀に描かれたフレスコ画のグロテスク模様です。

異様なもの、奇怪なものを意味するグロテスク/grotesqueという言葉。グロテスク模様とは、古代ローマを起源とする美術様式のことで、伝統的な唐草模様(アラベスク)や曲線に奇怪な人物や幻獣、怪獣があしらわれた装飾です。

グロテスク模様の名前の由来は、ローマ第5代皇帝ネロが作らせた未完の「黄金宮殿(ドムス・アウレア)」。15世紀末にローマ近郊の洞窟(グロッタ)から宮殿群が発見され、その壁画に奇妙な装飾模様が描かれていたことが当時の建築装飾や画家達に影響を与えました。※1

半人半獣神のパン、スフィンクス、ハルピュイア(ハルピー/ハーピー)やグリフォン※2 ギリシア神話が好きなので、これらのモチーフが美しく優美に描かれている世界に惹かれます。

下はシエナ大聖堂のピッコロミニ図書館/Libreria Piccolominiの色鮮やかな天井の一部。幾何学的構成や緻密なグロテスク模様が美しいピントリッキオのフレスコ画で、皇帝ネロの宮殿群ドムス・アウレアの装飾を参考にしているそうです。保存状態がすばらしく、ずっと見ていられそうで首が痛くなります。

そして次はフランスのフォンテーヌブロー宮殿のマリー=アントワネットの居室「ブドワール/Boudoir)」の壁面装飾。(1785年頃)※3

バラの花が描かれるなど、18世紀末の新古典主義時代の軽やかで美しいグロテスク装飾。シンメトリーに配されているハルピュイア(女面鳥神)もどこかしらエレガントですね。

さて、このグロテスク模様のモチーフ、私もいくつかの作品で使っています。

右端のランプシェードはフランスのトワル・ド・ジュイの生地を使って。

そして、箱物にも。下の箱に使ったのは建築モチーフのペーパーで、左下の柱の下にはスフィンクスがいます。

神話や伝説に登場する魔訶不思議な動物は、いつの時代も人々を魅了します。

美術、芸術のインスピレーションになるだけでなく、ファンタジー小説や漫画、映画などのエンタメにも彩りを与えてくれていますね。

※1 ローマ第5代皇帝ネロが作らせた「黄金宮殿(ドムス・アウレア)」。西暦64年のローマ大火で土に埋まり洞窟(グロッタ/grotta)のようになったままだったが、15世紀末に発見され、その装飾が話題となった。その後、ルネサンス時代にラファエロ(1483-1520)らがヴァチカン宮殿のロッジアにグロテスク模様を優美に用い、その後ヨーロッパ各地に広がっていった。

※2 ハルピュイア(ハルピー/ハーピー)は女面鳥神(顔や上半身が女性で身体が鳥)の幻獣。グリフォンは鷲(ワシ)の頭&翼に獅子の胴を持つ伝説上の生物。どちらもギリシア神話に登場する。グリフォンはハリーポッターのヒッポグリフで有名ですね。実際の撮影に使われた動くヒッポグリフ(ちょっと怖い)↓ イギリスのワーナースタジオにて2015年撮影。

※3 Boudoir(ブドワール)とはフランス語で「淑女の私室」という意味で、貴婦人のプライベートを愉しむ部屋のことだそうです。